我院在学术期刊《Toxicology》上发表综述论文

2023年5月30日,我院在学术期刊Toxicology上发表题为“Toxicological mechanisms of emerging per-/poly-fluoroalkyl substances: Focusing on transcriptional activity and gene expression disruption”综述性论文。

第一作者:陈璐

通讯作者:李方方,郭良宏

DOI:10.1016/j.tox.2023.153566

内容提要:

l 总结新兴全氟烷基化合物(ePFASs)引起的不良结局;

l 分析ePFASs的内分泌干扰毒性和肝毒性机制;

l HPT和HPG轴基因表达变化与此机制有关。

主要内容:

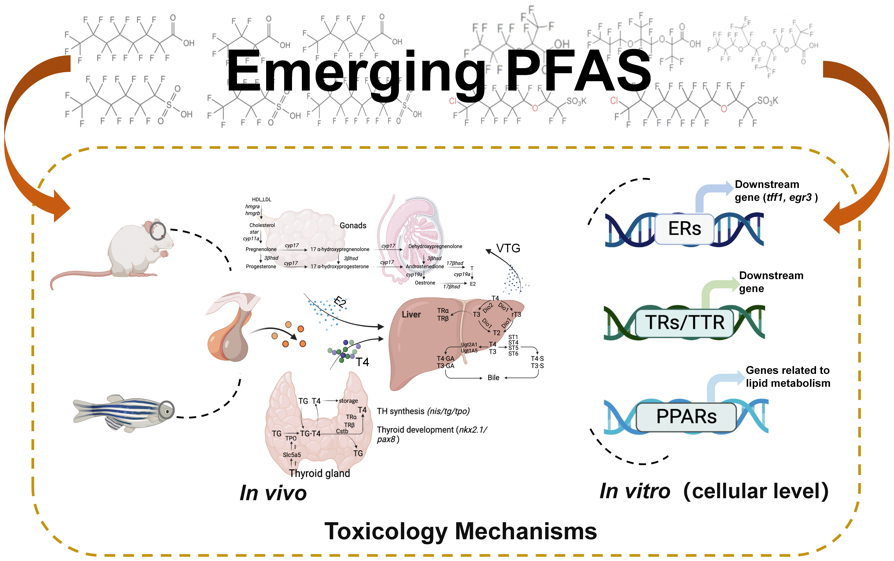

环境和人类监测研究表明,在世界范围内的各种环境介质中新兴全氟烷基化合物(ePFASs)的检出越来越多。三类ePFASs,即氯化多氟烷基醚磺酸(chlorinated polyfluoroalkylether sulfonic acids, Cl-PFESAs)、六氟环氧丙烷同系物(hexafluoropropylene oxide homologues,HFPOs)和短链全氟烷基酸(short-chain perfluoroalkyl acids,SC-PFAAs)最受关注。因此,本文综述的目的是基于2017年至2022年发表的研究性论文,系统和批判性地分析这些ePFASs的毒性和毒理学机制。本文综述了体内和体外研究的主要发现,包括ePFASs的肝毒性及其对内分泌系统的干扰,包括生殖发育毒性和甲状腺毒性,并总结了ePFASs暴露后模式生物中下丘脑-垂体-甲状腺轴(HPT轴)和下丘脑-垂体-性腺轴(HPG轴)基因表达变化。基因在体内和体内表达的变化为ePFASs干扰激素水平(即雌二醇、睾酮和甲状腺激素水平)、发育障碍(如游泳膀胱功能障碍)和脂质代谢紊乱(如脂滴积累和肝肿大)的毒理学机制提供了更清晰的理解。

在阐明ePFASs的毒性机制方面已经取得了重要进展。然而,仍然没有足够的数据来建立ePFASs的安全标准。为了揭示ePFASs与人相关毒性机制,人体相关的体外和体内生物模型结合人体暴露相关的实验条件(如浓度/剂量和暴露时间),以便为未来ePFASs的风险评估建立理论基础。

图1 图文摘要

作者简介:

第一作者:

陈璐,中国计量大学生命科学学院、环境与健康科学研究院2020级硕士研究生,研究方向为新兴全氟烷基化合物通过雌激素相关受体γ干扰雌激素效应的机制研究。联系邮箱:s20090710005@cjlu.edu.cn

通讯作者:

李方方,博士,讲师,硕士生导师,中国计量大学质量与安全工程学院环境工程专业、中国计量大学环境与健康科学研究院教师。研究方向:新型全氟有机污染物的毒理学效应及机制。联系邮箱:liff@cjlu.edu.cn

郭良宏,博士,二级研究员,博士生导师,中国计量大学环境与健康科学研究院院长,中国计量大学质量与安全工程学院环境工程专业教师。国家基金委杰出青年基金获得者,国家科技部重大科学研究计划首席科学家,英国皇家化学会Fellow。曾任环境化学与生态毒理学国家重点实验室副主任,中国科学院生态环境研究中心研究员,《环境化学》主编,英国皇家化学会期刊Environmental Science: Processes and Impacts副主编,中国毒理学会分析毒理专业委员会常务委员,中国化学会环境化学专业委员会委员,中国环境科学学会环境医学与健康分会委员,中国仪器仪表学会分析仪器分会电化学分析专业委员会委员。研究方向为环境毒理学与环境健康,主要包括持久性有机污染物、大气颗粒物、环境纳米材料等典型和新污染物的毒性作用机制及其快速筛查方法。联系邮箱:lhguo@cjlu.edu.cn